Energie und Klima

Nukleare Zukunft?

Von vielerlei Seiten, auch Klimaschützern, werden Regierung und Energieversorger derzeit gedrängt, die Nutzung der Kernenergie beizubehalten und sie künftig gar noch auszubauen. Die Wahrscheinlichkeit einer Klimakatastrophe sei größer als die eines weiteren Supergaus. Wie aber ist ihr Beitrag zur Energieversorgung einzuschätzen und was ist von neuen Techniken zu halten?

Als kurzfristige Maßnahme wird, vor allem in Bayern, ein "Streckbetrieb" der drei noch in Betrieb befindlichen Reaktoren Isar II bei Landshut, Emsland (Lingen) und Neckarwestheim gefordert. Dies würde einen Weiterbetrieb dieser Kernkraftwerke mit ihrem noch verbliebenen nutzbaren Kernbrennstoff einige Monate über ihr vereinbartes Abschaltdatum hinaus, aber mit reduzierter Leistung bedeuten. Ein nennenswerter Zugewinn an Energie würde dadurch nicht erreicht. Die Einsparmenge an Erdgas durch den Streckbetrieb würde nach dem Ergebnis des jüngsten Stresstests weniger als ein Promille betragen.

Deutlicher wird die hinter diesen Appellen stehende Absicht bei der Forderung, die verbliebenen Atomkraftwerke bis 2024 weiter zu betreiben oder gar stillgelegte Meiler wie Grundremmingen C wieder zu aktivieren: Eine sofortige Wiederinbetriebnahme wäre ausgeschlossen, weil allein die Herstellung der für diesen Meiler geeigneten Brennelemente und die notwendigen Sicherheitsüberprüfungen mindestens zwei Jahre in Anspruch nehmen würden. Das aber zeigt, worum es wirklich geht: den Atomausstieg in seiner Gesamtheit auszuhebeln, denn dies bedeutet auch den Weiterbetrieb für mehrere Jahre. Der Energiegewinn in der Größenordnung von max. 6% wäre durch einen Zubau von Windkraftanlagen und Freiland-Photovoltaik mit Batteriespeichern ebenso schnell zu erreichen. Der Vorteil des Weiterbetriebs der Altmeiler liegt aber darin, dass die marktfremden Sondertarife für energieintensive Branchen auf Kosten der Sicherheit die gleichen blieben, die Folgelasten und Risiken indessen von der Allgemeinheit zu tragen wären. Zur Veranschaulichung: Allein der Rückbau des AKW Greifswald hat inzwischen schon mehr als vier Milliarden Euro beansprucht und über die Kosten für eine sichere Endlagerung der hochaktiven verbrauchten Brennelemente besteht noch keinerlei Klarheit. Vergessen wir auch nicht: Bei der Suche nach einem Endlager war 1974 u.a. die Sohlhöhe im Spessart im Gespräch. Die Wahl fiel damals auf Gorleben, das aber inzwischen nicht mehr in Frage kommt. Somit könnte ein Standort im Spessart wieder interessant werden. Der Freistaat Bayern selbst wird sich als größter und wahrscheinlich letzter Nutznießer der Kernenergie in Deutschland nicht auf Dauer einer Debatte über die Wahl eines Endlager-Standorts verschließen können.

Der Bau neuer Kernkraftwerke vom Typ Grafenrheinfeld oder Isar II wäre indessen allein schon aus Kostengründen keine sehr attraktive Option: Sowohl das Projekt Flamanville in Frankreich als auch Hinkley Point in England oder Okiluoto in Finnland haben sich zu einem finanziellen und planerischen Fiasko entwickelt. Der Reaktor Flamanville wird seit 2007 gebaut und sollte ursprünglich 2012 ans Netz gehen. Der Termin wurde nun auf das zweite Quartal 2023 verschoben, wird aber wohl nicht vor 2024, mit einer Verspätung von zwölf Jahren, ans Netz gehen. Die Kosten steigen laut EDF von ursprünglich veranschlagten 3,3 Milliarden auf 12,7 Milliarden Euro. Der französische Rechnungshof rechnet mit mehr als 19 Milliarden. Eine ähnliche Kostenexplosion verzeichnet das finnische Co-Projekt in Olkiluoto: Der Reaktor kostete statt 3,2 am Ende neun Milliarden Euro. Er ging im Dezember 2021 in Betrieb, nach einer Bauzeitüberschreitung von ebenfalls über zwölf Jahren. In Hinkley Point rechnet man inzwischen mit Stromgestehungskosten von 13 Ct/kWh gegenüber derzeit 4 Ct/kWh für Onshore-Windkraftanlagen und Photovoltaik-Großanlagen. Nicht zuletzt ist auch bezeichnend, dass über die Hälfte der französischen Atomkraftwerke in diesem Jahr wegen technischer Mängel oder Wartungsarbeiten vom Netz genommen wurde und Frankreich deshalb in hohem Maß auf Solarstromimporte aus Deutschland und Spanien angewiesen ist.

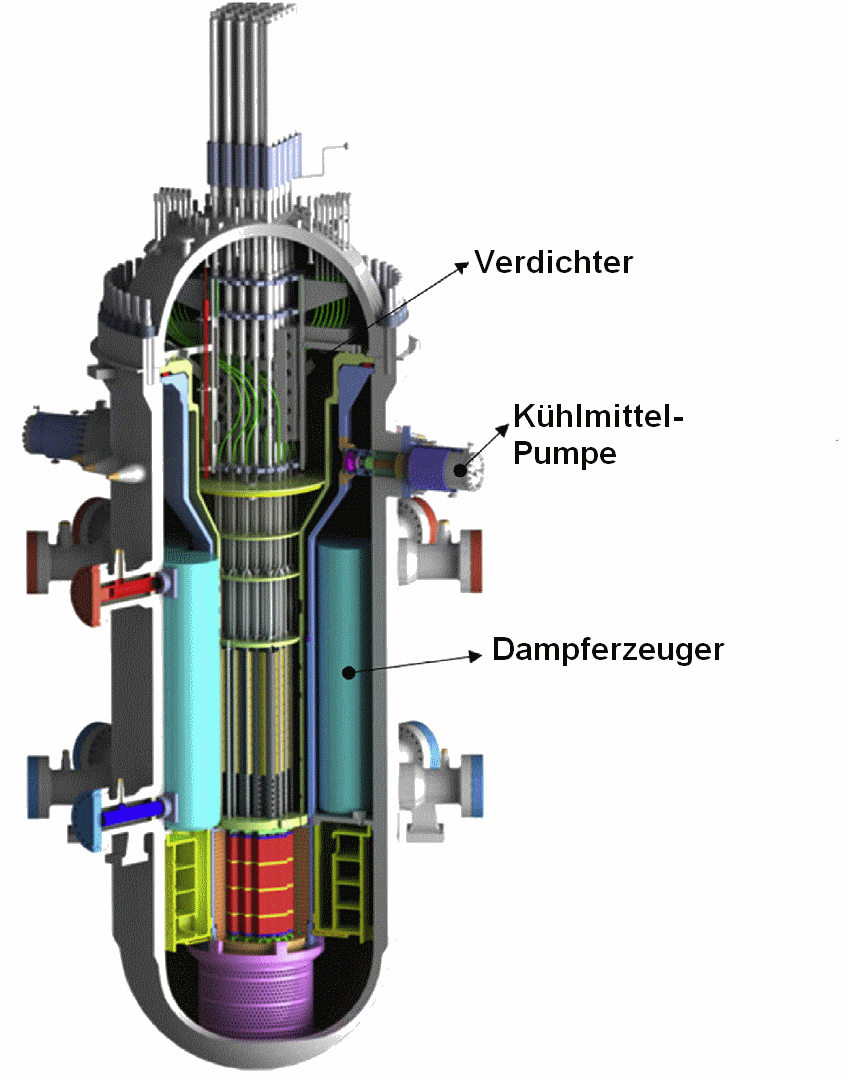

Im Gespräch sind deshalb modulare SMR-"Mini-Reaktoren" mit einer geplanten elektrischen Leistung von 1,5 bis 300 MW (gegenüber 1000 - 1600 MW bei einem konventionellen Druckwasserreaktor). Ein sicherheitstechnischer Vorzug liegt darin, dass die meisten Anlagenteile untertägig verbaut sind, und so eine geringere Gefährdung durch den Absturz von Flugzeugen oder militärische Einwirkung besteht. Ganz neu ist dieses Konzept freilich nicht: Schon beim ersten kommerziellen deutschen Reaktor, dem 1960 fertiggestellten Versuchsatomkraftwerk Kahl, kam es zum Tragen. Sicher vor Störfällen war dieses aber deshalb keineswegs und es wurden auch deren 16 zum Teil sehr gefährliche verzeichnet. Der bekannteste Hersteller von SMR-Modulen, Nuscale Power, wirbt zudem damit, dass bis zu zwölf voneinander unabhängig arbeitsfähige Module mit dann zusammen 600 MW Leistung in einem Gebäude untergebracht werden sollen. Diese Leistung entspricht etwa der Hälfte der Leistung "klassischer" Atomkraftwerke wie Grafenrheinfeld oder Isar II und der ganze Komplex könnte dann nicht mehr als "Mini"-Atomkraftwerk gelten. Die Alternative wäre, dass mehrere hundert dieser Mini-Atomkraftwerke über das Land verteilt würden, die sich zum Teil dann auch in Privatbesitz befinden. Pro Kilowatt Nominalleistung werden SMR dann aber wesentlich teurer sein als gegenwärtige Atomkraftwerke. Ein wirtschaftlicher Vorteil ergäbe sich erst dann, wenn SMR in Stückzahlen von mehreren tausend produziert würden. Aus technischer Hinsicht werden sie darüber hinaus einen geringeren Wirkungsgrad haben. Eine Studie des Öko-Instituts, der TU Berlin und des Physikerbüros Bremen kommt zu dem Schluss, dass auch die Erwartung geringerer Bauzeiten und eines weniger komplizierten Rückbaus empirisch nicht fundiert ist.

Gerne werden auch "Flüssigsalz-Reaktoren" ins Spiel gebracht. Da der Kernbrennstoff hier bereits in Form eines geschmolzenen Salzes vorliegt, besteht nicht die Gefahr einer unkontrollierten Kernschmelze wie etwa in Fukushima. Zudem arbeiten sie bei Atmosphärendruck und nicht, wie Druckwasserreaktoren, bei Drücken von 50 bis 150 bar, weshalb eine Dampfexplosion oder -freisetzung im Bereich des Reaktorkerns nicht möglich ist. Außerdem besteht die Möglichkeit, während des laufenden Prozesses Spaltprodukte auszuleiten und z.B. auch aus reichlich verfügbarem Thorium spaltbares Material zu erbrüten. Thorium streckt aber in solchen gemischten Brennstoffen nur das primäre Spaltmaterial, Uran oder Plutonium, und kann es nicht ersetzen. Zudem ist die Freisetzung von radioaktivem Tritium etwa 50-mal höher als in Druckwasserreaktoren oder in Schnellen Brütern. Bei Thoriumverwendung ist zwar die Toxizität des langlebigen nuklearen Abfalls deutlich geringer, die Notwendigkeit eines sicheren Langzeitendlagers aber bleibt. Ebenso eröffnet das Verfahren auch die Möglichkeit, waffenfähige Nuklide zu gewinnen und es steht deshalb wegen der Proliferationsgefahr in der Kritik. In China werden seit Januar 2011 mehrere Flüssigsalz-Reaktorkonzepte erforscht und entwickelt. Bislang wird davon ausgegangen, dass es ungefähr 20 Jahre dauert, bis verkaufsfähige Prototypen gebaut und exportiert werden können.

Die Lösung aller Probleme wird von vielen dem Kernfusionsreaktor zugeschrieben. Hier werden, nach dem Vorbild der Sonne, Wasserstoffkerne aus Bor- oder Lithium-6-hydriden zu Heliumkernen fusioniert. Dabei bilden sich wohl nicht die hochgefährlichen Spaltprodukte wie bei der Kernspaltung, es ist jedoch eine Illusion, dass dabei kein radioaktives Material entsteht. Nicht nur würde im Regelbetrieb wesentlich mehr Radioaktivität - in Form von Tritium - freigesetzt als in konventionellen Atomkraftwerken, sondern das Inventar würde auch durch die ständige harte Neutronenstrahlung aktiviert. Insgesamt würde ein Fusionsreaktor bei einer Laufzeit von 30 Jahren 16.000 Tonnen Abfall produzieren, bei seinem Abriss käme noch einmal mehr als die doppelte Menge hinzu. Von der anfallenden Abfallmenge her, so befand eine Studie der europäischen Kommission 1995, unterscheidet sich damit ein Fusionsreaktor nicht von einem klassischen Kernkraftwerk. Ein noch größeres Problem dürfte ohnehin die Verfügbarkeit und die Wirtschaftlichkeit sein. Bei den derzeit veranschlagten Baukosten von 20 Milliarden Euro für einen Fusionsreaktor dürfte es schwierig sein, die Stromgestehungskosten von 4Ct/kW von Solarkraftwerken und Windkraftanlagen zu unterbieten. Thomas Klinger vom Max-Planck-Institut in Greifswald, wo der erste Fusionsreaktor vom "Stellarator"-Typ erprobt wird, rechnet zudem erst Mitte der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts mit einem Fusionskraftwerk. Unser derzeit drängendstes Problem ist aber der kurzfristige Ersatz von Erdgas, und zwar durch Primärenergieträger, die auch alle seine Funktionen ausfüllen könnten. Das aber kann die Kernenergie, in welcher Variante auch immer, nicht leisten.

Bearbeitet: H. Haas-Hyronimus